Page 117 - 2024-10期

P. 117

理科研讨

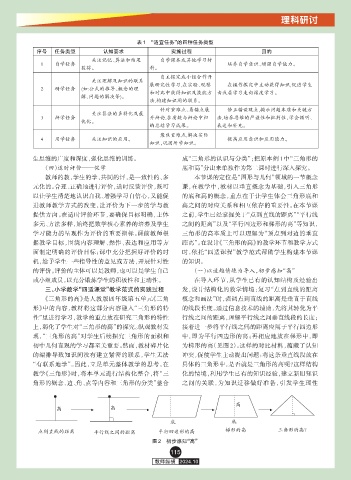

表1 “适宜任务”的四种任务类型

序号 任务类型 认知要求 实施过程 目的

关注记忆、算法和结果 自学课本或其他学习材

1 自学任务 培养自学意识、增强自学能力。

获得。 料。

自主探究或小组合作开

关注理解及知识的联系

2 研学任务 (如:公式的推导、概念的理 展研究性学习,在实验、观察 在操作探究中主动获得知识,促进学生

和对比中获得知识及技能方 由浅层学习走向深度学习。

解、问题的解决等)。

法,构建知识间的联系。

针对重难点、易错点展 修正错误观点,揭示问题本质和关键方

关注算法的多样化及最

3 辩学任务 开辩论,在质疑与辩论中归 法,培养思维的严谨性和批判性,学会倾听、

优化。

纳总结学习成果。 表达和补充。

聚焦重难点,解决实际

4 用学任务 关注知识的应用。 提高应用意识和应用能力。

知识,巩固所学知识。

生思维的广度和深度,强化思维的训练。 成“三角形的认识与分类”;把原本例 1 中“三角形的

(四)适时评价——促学 底和高”分出来单独作为第二课时进行深入探究。

教师的教,学生的学,共同的评,是一致性的、多 本节课的定位是“图形与几何”领域的一节概念

元化的。合理、正确地进行评价,适时反馈评价,既可 课,在教学中,教材以垂直概念为基础,引入三角形

以让学生清楚地认识自我、增强学习自信心,又能促 的底和高的概念,重点在于让学生体会三角形底和

进教师教学方式的改变,让评价为下一步的学与教 高之间的对应关系和相互依存的重要性。在本节课

提供方向。在适时评价环节,要确保目标明确,主体 之前,学生已经掌握关于“点到直线的距离”“平行线

多元、方法多样,始终把数学核心素养的培养及学生 之间的距离”以及“平行四边形和梯形的高”等知识,

学习能力的呈现作为评价的重要指标。课前教师根 三角形的高本质上可以理解为“顶点到对边的垂直

据教学目标,围绕内容理解、操作、表达和应用等方 距离”。在设计《三角形的高》的教学环节和教学方式

面制定明确的评价目标;课中充分把握好评价的时 时,依托“四适课程”教学范式帮助学生构建本节课

机,给予学生一些指导性的意见或方法,开展针对性 的知识。

的评价。评价的主体可以是教师,也可以是学生自己 (一)以适趣情境为导入,初步感知“高”

或小组成员,以充分锻炼学生的积极性和主动性。 在导入环节,从学生已有的认知结构及经验出

三、小学数学“四适课堂”教学范式的实践过程 发,设计结构化的数学情境:复习“点到直线的距离

《三角形的高》是人教版四年级第五单元《三角 概念和画法”时,强调点到直线的距离是垂直于直线

形》中的内容,教材将这部分内容融入“三角形的特 的线段长度。通过信息技术的辅助,先将其转化为平

性”里进行学习,教学的重点放在研究三角形的特性 行线之间的距离,理解平行线之间垂直线段的长度;

上,弱化了学生对“三角形的高”的探究。纵观教材发 接着进一步将平行线之间的距离应用于平行四边形

现,“三角形的高”对学生后续探究三角形的面积和 中,即为平行四边形的高;再相应地放在梯形中,即

初中几何直观的学习都至关重要。然而,教材碎片化 为梯形的高(见图 2)。这样的对比材料,蕴藏了认知

的编排导致知识间没有建立紧密的联系,学生无法 冲突,促使学生主动提出问题:将这条垂直线段放在

“有联系地学”。因此,立足单元整体教学的思考,在 具体的三角形中,是否就是三角形的高呢?这样结构

教学《三角形》时,将本单元进行结构化整合,将“三 化的情境,利用学生已有的知识经验,建立新旧知识

角形的概念、边、角、点等内容和三角形的分类”整合 之间的关联,为知识迁移做好准备,引发学生理性

高

高 高

底 底

点到直线的距离 平行线之间的距离 平行四边形的高 梯形的高 三角形的高?

图2 初步感知“高”

115

教师纵横 2024.10